掲載日

花見山の花木でヨーグルト作りに挑戦! ふくしま乳(NEW)発見! 旅するミルク科学 <第2回>

ヨーグルトは西洋サンシュユの菌で誕生した! 福島の観光 × 乳製品 × 科学のコラボ

乳・乳製品のエキスパートである西村順子先生は、現在、日本大学 生物資源科学部 ミルク科学研究室の上席研究員として活躍されています。福島県伊達市出身で、福島大学 食農学類 客員教授も務めており、福島にとてもゆかりのある方です。

福島市で2023年に開かれた「酪農科学シンポジウム」が縁で、福島の旅がもっと楽しくなる「観光 × 乳製品 × 科学」のコラボレーション記事をシリーズで執筆いただけることになりました。

シリーズ第2回目は、春の観光シーズン真っ只中、福島市の花の名所「花見山公園」の花木を使ってヨーグルトを作ることができるのか、実験します!

花木とヨーグルトに、どんな関係があるのでしょうか?

第1回目の記事はこちら。

ヨーグルトの起源はブルガリア

こんにちは、ミルヒ・ホルスタイン@藤沢こと、西村です。

ヨーグルトといえば「ブルガリア」、ブルガリアといえば「ヨーグルト」が真っ先に頭に浮かんでくる人も多いのではないでしょうか。

ブルガリア地方では古くから自家製ヨーグルトを作って食べる習慣があって、花木の西洋サンシュユ(学名:Cornus mas ヨーロッパ〜西アジア原産)などの植物を牛乳に浸して、ヨーグルトを作ったといわれています。(※1)

皆さんおなじみのヨーグルトが健康にいいことはよくご存知だと思います。実は、ヨーグルトが健康にいいと分かったのは、約130年前にロシアの微生物学者イリヤ・メチニコフ教授が、老化の原因に関する研究を進めるため、世界の食生活と健康について調べるために各地を旅行したからなのです。

旅の最中に、ブルガリア地方に長寿の人が多いことに気がつき、その理由は紀元前数千年前から同地方で作られていたとされるヨーグルトに長寿の要因があるのではないかという説を提唱しました。教授自身もヨーグルトを摂取し、老化の原因となる腐敗物質を作り出す大腸菌を体内から追い払おうとしました。

これがいわゆる「ヨーグルト不老長寿説」といわれるもので、現在の「ヨーグルトは健康にいい」につながっています。

また、ヨーグルトは基本的にブルガリア菌とサーモフィラス菌という2つの乳酸菌から作られるのですが、これらの乳酸菌がブルガリアの植物に生息していることも報告されています。(※2)

今では、プロバイオティクスやらプレバイオティクスやら、なんだかよくわからない用語がたくさん飛び交っていますが、プロバイオティクスは「生きた微生物が腸内の環境を整えることによって、人の健康に有益な効果をもたらすもの」、プレバイオティクスは「難消化性の食物繊維で、食べても小腸や胃で吸収されず、大腸に生息する良い微生物の餌になるもの」と、まったく違うものだったりします。

最近の研究では、微生物が作り出したものや、死んだ菌そのもの、さらにDNAなどが健康に貢献していることがわかってきていて、科学研究の進歩には目を見張るものがあります。

花見山のサンシュユでヨーグルト作りに挑戦!

向かって右側の黄色い花がサンシュユ(撮影:花見山公園)

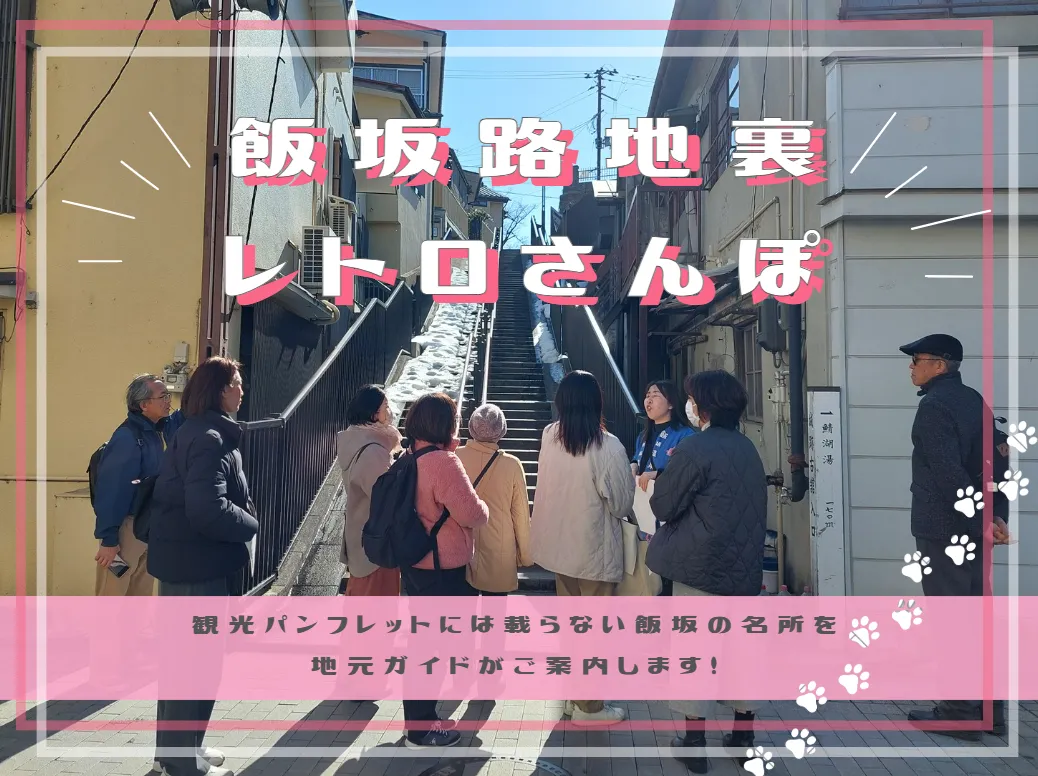

ブルガリアでは西洋サンシュユを牛乳に浸したことでヨーグルトが誕生したわけですが、福島市の花見山公園にはサンシュユ(学名:Cornus officinalis 中国原産)があちこちに植栽されているという情報をゲットしました。

「もしかして、福島発の新しいヨーグルトができるのでは? これはやるしかないよね⁈」ということで、春の観光シーズン直前の花見山に伺い、枝をいただいてまいりました。

サンシュユだけでなく、その他の樹木として、マンサク、ロウバイ、リキュウバイの枝もいただきましたので、一緒にヨーグルト作りを試してみることにしました。

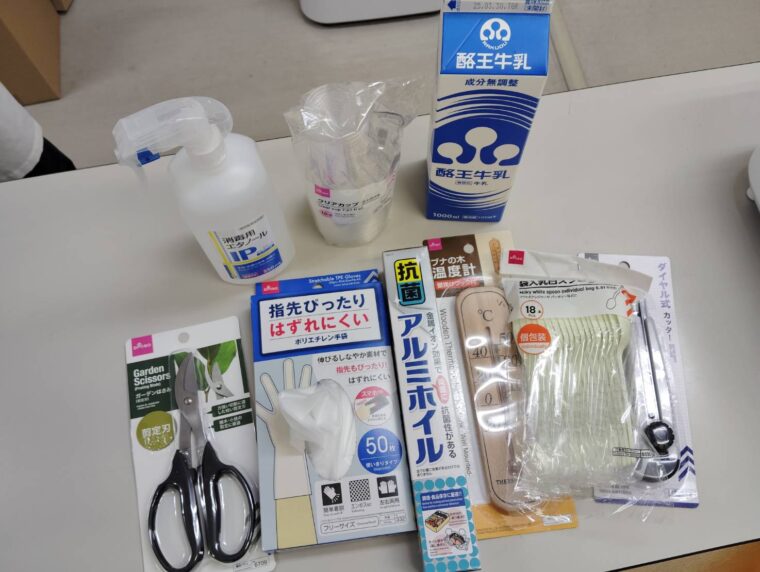

準備したものは花見山の花木のほか、市販の成分無調整牛乳、プラスチックカップ、アルミ箔、75~80% 消毒用エタノール、カッター、剪定バサミ、温度計、それから炊飯器です。

どうして炊飯器が必要かと申しますと、それは保温機能がついているからです。微生物を培養するためには温度を一定に保つ必要があるので、炊飯器で代用できるかもしれない、というのが理由です。

電気ポットのお湯と水道水を半分ずつ混ぜて、保温ボタンを押したら前準備完了。そこにプラスチックカップに入った牛乳約200mlを入れ、牛乳に接する側をアルコール消毒したアルミ箔でフタをして、炊飯器の中に入れて事前に温めておきます。

その間に、樹木の枝の用意です。

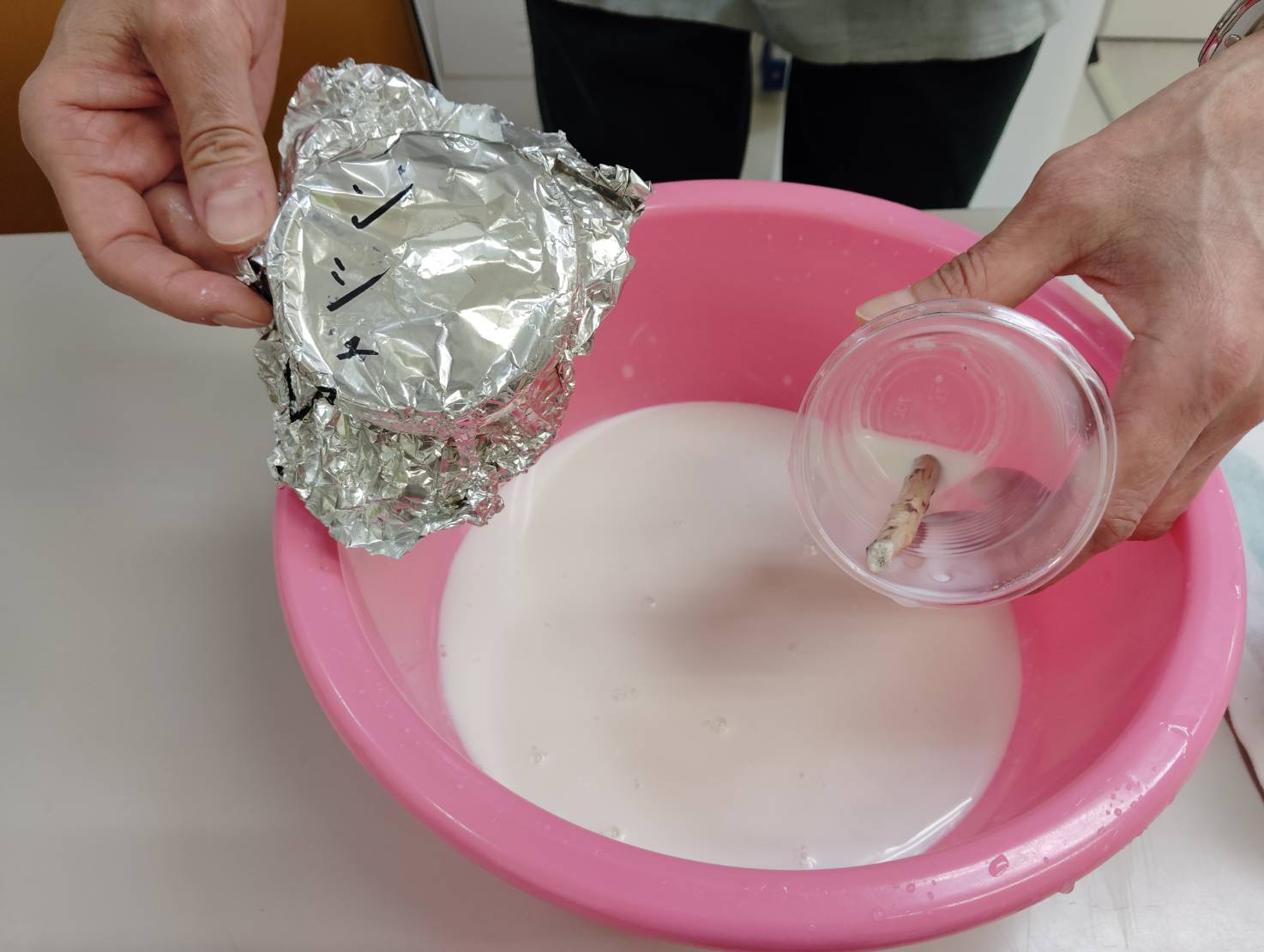

枝の表皮を水道水で洗い、アルコールで消毒してから、枝の途中の部分を剪定バサミで切り落とし、カッターで表皮を剥ぎ取りました。約5cmとした枝1本を、加温済みの牛乳にドボン。

待つこと3時間。菌が生えてきて、牛乳が固まってきてもいい頃です。

ワクワクしながら炊飯器の蓋を開け、周りの温水の温度を測定してみると、なんと50℃を悠に超えているではありませんか!

炊飯器の保温、恐るべし。これじゃ菌は死んでしまったかもしれない! ということで、急いで牛乳を取り出し、室温(22℃)に1時間放置しました。

ヨーグルトづくりの結果はいかに⁉

さて、結果はというと……。はやる心を押さえつつ、まずは匂いを嗅いでみました。リキュウバイとサンシュユは、温めた牛乳の匂いでしたが、マンサクとロウバイは、なんとなく酸の匂いがする?!

おおっ、期待できるか?

期待と不安の入り混じる中、アルミの蓋を開けてみると……。はい、全部、固まっていませんでしたー‼

諦めの悪い私たちは、底部だけでも固まっているかもしれないと微かな期待を持ち続け、上の液体部分を捨ててみたら、これまた4つともすべて固まっておらず、微かな期待は完全に泡と化してしまいました。

牛乳が固まらなかった原因としては、

- 西洋サンシュユとサンシュユは、正確には違うものだった

- 保温温度が高すぎて、菌が死んでしまった

- 保温する時間が短すぎた

- 寒い時期から明けた直後で、自然界に生息する乳酸菌の生育活動がまだだった

等々が考えられ、反省しきりでした。

ただマンサクだけは、カップの底部に菌の塊(コロニー)っぽいものが見られたので、何かの微生物は生えてきていたようです。

液体の上部ではなく底に生えていたことから、できれば空気がない方が好ましい「通性嫌気性細菌」というものの一種ではないかと思われました。

これらの反省点を踏まえて、もっと気温が上昇したら、必ずやリベンジします!

皆さま、どうぞこのチャレンジが成功するように祈っていてくださいね。次回の報告を、乞うご期待!

ちなみにこのヨーグルトチャレンジですが、大腸菌とか病原性のある微生物、カビなども含まれている可能性があるので、もしヨーグルトっぽいものができたとしても、食品安全の観点から食べないでくださいね。

今年の花見山は3月26日から本格オープンしました。福島の春の観光ベストシーズンが到来しましたね。

サンシュユや、マンサク、レンギョウ、トウカイザクラ、ハナモモなどを愛でながら、心豊かになる素敵な時間をお過ごしください。そのときにちょっと、好奇心だらけのミルク研究者のトライを思い出してもらえたら嬉しいです。

<おまけ>

私は馬が大好きです。小さい頃からテレビで放映される競馬中継が好きで、シンガリを走る馬を観て、「一生懸命に走っているのに、ビリなんてかわいそう」と、いつも泣いていました。今でも好きすぎて馬に近づきすぎてしまい、よく肩を噛まれます。ミルク科学の研究が本来の専門なのですが、馬糞堆肥にも着手していまい、福島大学在籍中はミルクの研究者というより、ウマ(馬糞堆肥)の研究者として認識されていたようで、否定するのが大変でした(笑)。

趣味と実益を兼ねるってこういうことなのでしょうね。春の福島競馬では、福島競馬場から眺める花見山がとても綺麗でした。花見山を愛でながら、BGMは馬の駆ける地鳴りのような足音、そしてお昼寝の3点セットは超絶の幸福タイムでした。

4月12日(土)から始まる春競馬と、山全体のお花見のセットはこの時期にしか見られないので、こちらもおすすめです。実際に福島に来て、観て、体験したら、この良さがわかると思いますよ!

【引用文献】

- 樹木の枝に住む乳酸菌について

- Michaylova M, Minkova S, Kimura K, Sasaki T, Isawa K. Isolation and characterization of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus from plants in Bulgaria. FEMS Microbiol. Lett., Apr. 269(1), 160-169, 2007.